基础货币又被称为“高能货币”“强力货币”,是货币创造的源头,也是整个银行体系资产负债活动的基础。在现代银行体系下,基础货币变动会影响广义货币的创造和派生,但二者也并非简单的一一对应关系。

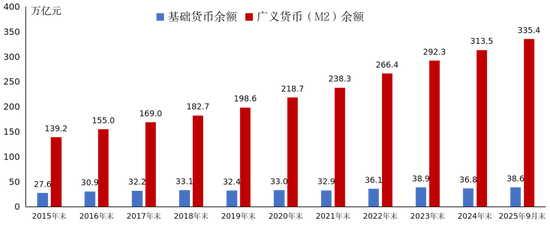

基础货币与货币不是包含关系,是不同维度的概念,前者是中央银行的负债,后者主要是商业银行的负债。基础货币主要包括流通中的现金、商业银行存放在中央银行的法定存款准备金和超额存款准备金,均为中央银行的负债。而通常所说的货币,不仅包括日常生活中的纸币和硬币,更多是指包括各种存款等在内的广义货币,反映的是居民、企业、政府可支配的货币资金,主要是商业银行负债。截至2025年三季度末,我国基础货币余额达38.6万亿元,广义货币供应量(M2)余额超335万亿元。

银行体系的货币创造过程会受到多种因素的影响。在现代银行体系中,货币是银行资产扩张所创造的。银行通过投放信贷、增持债券、购买外汇等资产扩张,会在负债端相应派生存款,即广义货币。一方面,随着存款的增加,银行在中央银行存放的法定存款准备金必须相应增加,因此,中央银行可以通过调节基础货币投放控制银行资产扩张和货币创造的能力。另一方面,银行体系的货币创造过程还会受到实体经济有效融资需求及银行自身意愿等因素的影响,如果银行货币创造动力较强,投放一定的基础货币就可以撬动更多的货币,反之即使基础货币投放很多,但只是银行的超额存款准备金增加,货币创造也不一定多。比如,2008年金融危机爆发后,全球经济下行,银行担心违约风险、资产扩张动力不足,当年美国基础货币增长了99%,广义货币(M2)仅增长了9.7%,日本基础货币增长了5.5%,广义货币(M2)仅增长了1.8%。反观我国,近十年(2015-2024年)基础货币增长了25%,广义货币(M2)却增长了155%,银行体系创造货币支持经济的力度总体较强。

随着我国融资结构和经济结构转变,银行货币创造渠道更加多元化,央行基础货币投放方式也更加丰富。近年来我国融资结构转型加快,尤其是直接融资快速发展。银行无论是发放贷款等间接融资,还是购买债券等直接融资,二者一定程度上能够互为替代补充,都是银行信用扩张支持实体经济的表现,银行体系货币创造渠道更趋多元化。目前我国银行贷款占银行总资产比重保持在60%左右,持有的债券占资产比重则由2019年末约20%升至目前约25%。同时,为了适配经济高质量发展的需要,中国人民银行也在丰富基础货币投放渠道,创新运用结构性货币政策工具等再贷款,激励引导金融机构优化信贷投向。2025年三季度末,结构性货币政策工具余额占基础货币的比重约13%。需要注意的是,再贷款作为央行调控基础货币的重要渠道,是央行对银行的贷款,体现的是央行与银行之间的借贷关系,不是央行直接向企业发放贷款。

长远看,我国金融市场加快发展,直接融资发展、融资结构变化对货币总量、金融调控产生了深层次影响。随着金融市场日益发展、金融产品不断丰富,企业和居民基于各类资产的收益变化,可以用存款购买理财、股票等金融资产。资产价格变化往往会引起银行存款、贷款总量和结构的变化,对银行体系的货币创造和广义货币(M2)造成扰动。未来,要继续推进货币政策调控框架转型,更加注重发挥价格型调控的作用。通过不断深化利率市场化改革,理顺由短及长的利率传导关系以及不同资产收益率的比价关系,充分发挥利率调节金融资源配置机制的效果,稳固金融支持实体经济的实效。

发表评论

2025-11-12 06:20:42回复

2025-11-12 03:16:48回复