2025年以来,医疗信息化领域的三大领军企业接连“暴雷”。

3月:思创医惠(维权)子公司医惠科技被工商银行起诉,涉案金额高达5766万元。事件起因是原董事长章笠中私自使用公章进行违规担保,触发了ST风险。此外,该公司在2019年至2020年间通过虚构业务虚增利润,2020年虚增利润达8394万元,占当年利润的67%,前董事长因此被市场禁入10年。

11月13日:卫宁健康实控人、原董事长周炜因单位行贿罪一审被判处有期徒刑1年6个月,并处罚金20万元,其子公司深圳卫宁中天也被罚款80万元。

11月17日:创业惠康原第一大股东葛航以5亿元的价格转让了6.23%的股份,并将全部10.06%的股份表决权委托给杭州更好智投,彻底失去了对公司的控制权。葛航因债务缠身,被迫通过“卖壳”来解决个人财务问题。

就在行业动荡之际,11月17日,思创医惠发布公告,公司第一大股东路楠(另一创始人)拟通过协议转让方式,将其直接持有的6273.95万股股份(占总股本的5.61%)转让给公司董事兼总经理魏乃绪控制的苍南芯盛企业管理合伙企业(有限合伙)。至此,其总经理魏乃绪成为实际控制人。虽然公司结束了“无主”状态,但两大创始人也皆已离场。

与此同时,创业惠康的新实控人杭州更好智投背后,是港股上市公司华检医疗的出手。

行业三大领军者接连“翻车”,让医疗信息化这个看似稳健的赛道,突然陷入“洗牌恐慌”。而更值得关注的是,风波背后,行业早已悄悄切换了生存逻辑 —— 躺赢的时代结束了,真正的价值竞争或许才刚刚开始。

01

暴雷不是偶然

三重枷锁压垮头部企业

医疗信息化绝非仅仅是“锦上添花”的技术概念,而是医疗行业的“数字基建”。

电子健康档案使病历摆脱了“纸上跑”的困境,智能诊疗系统助力医生提升效率,物联网则打通了诊疗的各个环节,其本质在于通过技术重构医疗服务、管理与科研的全流程。

更为关键的是,医疗信息号构成了分级诊疗、远程医疗落地,DRG/DIP支付推行,检验结果互认以及医保商保一体化结算实现的“硬件底座”。若缺失这一基础,众多医疗改革政策将无从谈起。

然而,正是这样一个刚需赛道,近期头部企业却集体遭遇“翻车”。这绝非孤立的“黑天鹅事件”,而是行业周期调整、企业治理硬伤、战略转型失当三重压力叠加的必然结果。

首先,审视外部的行业周期震荡,中国医院的信息化需求并未出现断崖式下滑,而是步入了“结构性升级”的关键阶段。2025年初,国家卫健委发布的《智慧医疗分级评价方法及标准(2025版)》征求意见函,无疑是最明确的信号——医院信息化评级要求全面提升,意味着供应商若仍固守旧有产品,无法满足医院的新需求。

其次,是内部的治理顽疾。三家企业,均存在共同问题——创始人/实控人“一言堂”,内控机制形同虚设。思创医惠前董事长违规担保、卫宁健康实控人行贿、创业惠康前实控人股权质押失控,这些不合规背后,凸显了企业内部缺乏有效制衡的硬伤。

此外,医疗信息化行业还隐匿着一个无奈的潜规则,为获取项目,供应商往往需先行垫资。这对企业现金流已是巨大考验,而若应收账款的转换周期超过300天,资金回笼缓慢,资金链断裂的风险也已埋下。

最后,是压垮骆驼的战略枷锁。面对行业变化,企业并非无所作为,但战略转型的“投入”未能转化为“产出”,反而加剧了现金流危机。卫宁健康、创业惠康均投入巨资布局AI医疗,意图抢占新赛道,却迟迟未能实现规模化收入;另一方面,原有核心产品的增长动力已然枯竭,新产品又未能及时补位,形成了“旧业务撑不起营收,新业务带不来利润”的断档局面。

而这背后,更值得深思的是整个医疗信息化行业所面临的转型阵痛——谁能摆脱这三重枷锁,谁才能真正站稳脚跟。

02

行业还有机会

只是老办法已不适用

医疗信息化在中国虽然起步较晚,但发展速度堪称“跨越式”。截至2024年初,国家全民健康信息平台已基本建成,20个省份中超过80%的三级医院已接入省级平台;更为关键的是,超过90%的三甲医院已完成电子病历(EMR)、影像存档系统(PACS)等核心信息化系统的部署,基础“数字基建”已落地生根。

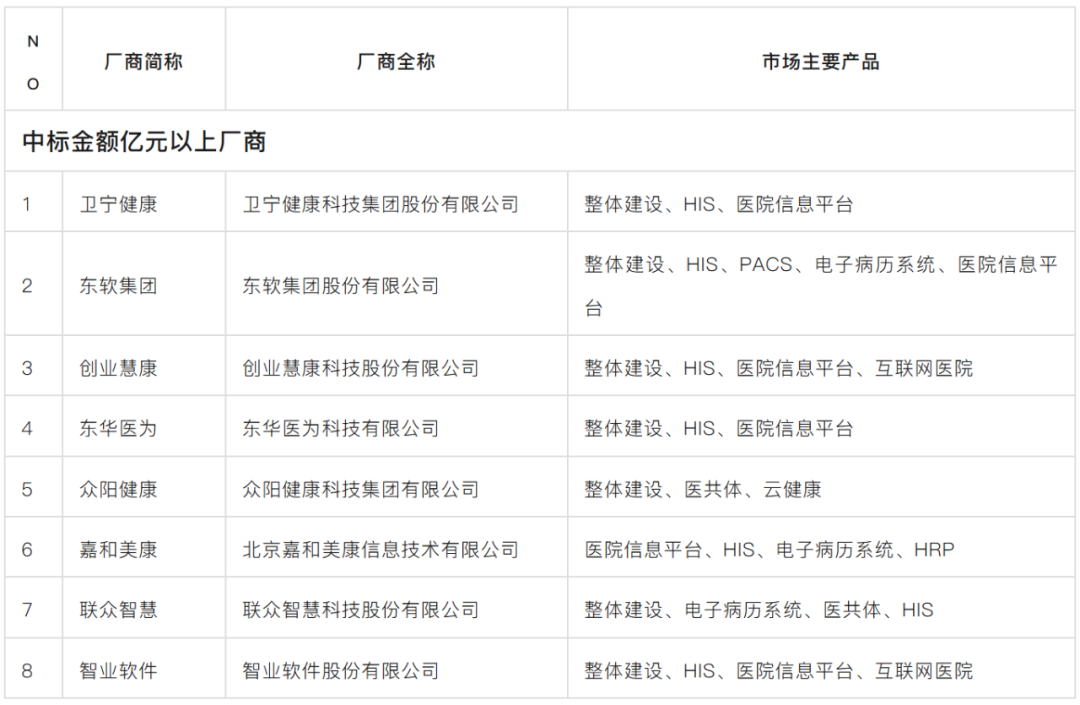

从以上2024年中标金额来看,卫宁健康、创业慧康的表现都非常亮眼,超过亿元。

而在繁荣表象之下,医院信息化的底层逻辑正在发生变迁,建设从“大规模新建”的增量时代,逐步迈入“优化维护+升级迭代”的存量时代,市场容量不再野蛮增长。此外,集采、DRG/DIP支付改革、医疗服务收费调整、检验结果互认等政策的影响下,公立医院的盈利空间被压缩,扩张步伐放缓,对信息化的支出变得格外审慎,项目审批周期延长、预算削减成为常态。

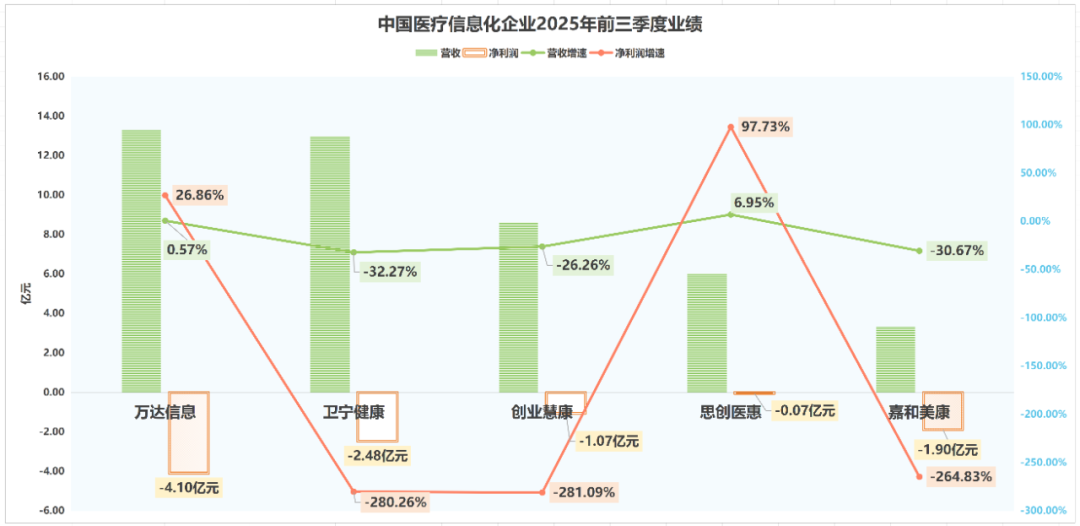

这种市场变化,直接反映在头部企业的业绩报表上——2025年前三季度,主流医疗信息化企业几乎集体亏损,营收增速集体“失速”。

2025年前三季度,中国主要医疗信息化企业几乎均处于亏损状态。

卫宁健康:营收下滑32%,新旧业务衔接断层

营收同比大幅下降32.27%,净利润更是亏损2.48亿元(同比降280%),核心问题在于“收入收缩+新品滞后+成本高企”的三重挤压:

收入端“失血”:客户需求递延、招投标推迟、项目验收变慢,导致传统业务规模下滑;同时优化互联网医疗业务(部分关停或剥离),该板块收入暴跌66.24%,雪上加霜。

新品“接不上力”:作为“1+X”战略核心的新一代数智化产品WiNEX(定位“以技术、业务、数据融合重构医疗服务”,覆盖全场景医疗数字化需求)仍处于升级替换阶段,未能转化为稳定收入,无法弥补传统业务的缺口。

成本“压不住”:人工等刚性成本未减,还叠加了资产减值损失、补缴税款及滞纳金等额外支出,利润被直接侵蚀。

创业慧康:营收降26%,研发投入与资金压力双杀

营收同比下滑26.26%,净利润亏损1.07亿元(同比降281%),本质是“收入端收缩+支出端高企”的双向挤压:

收入端“拖后腿”:与行业大环境一致,客户需求延后、招投标与项目验收不及预期,直接拉低营收。

支出端“扛不住”:新一代智慧医院核心系统HI-HIS(支撑大型医院及医疗集团数字化转型)处于业务磨合阶段,研发费用同比大增20.54%;同时财务费用、存货跌价准备等支出居高不下。

还有“隐性拖累”:上年同期有大额存单利息收入,今年缺失这笔收益,导致财务费用同比暴涨82%。创业慧康的利润进一步受到0.6%的跌幅影响。

值得一提的是,该公司与飞利浦合作开发的电子病历系统CTasy(现已更名为飞悦康CareSync)整合至AI云生态圈。目前,该系统正积极推进与“慧康云战略”的深度融合。

思创医惠:营收微增6.9%,但主营业务“造血”能力不足

尽管营收同比增长6.95%,净利润却仍亏损0.07亿元,核心问题在于“核心业务收缩、盈利薄弱及减值拖累”:

核心业务“断档”:子公司医惠科技(创始人章笠中涉嫌重大财务造假)不再纳入合并范围,导致医疗板块核心收入支撑不足,应收账款、存货等核心资产大幅下降。

主营业务“不赚钱”:营业成本同比上涨14.51%,远超营收增速,再加上销售、管理等刚性费用,扣非净利润实际亏损1.58亿元,全靠处置医惠科技股权及房产的1.53亿元非经常性损益“输血”。

减值与财务费用“啃利润”:信用减值损失3276万元、资产减值损失1583万元,再叠加1990万元的高额财务费用,利润空间被进一步压缩。

然而,切勿误以为“行业不行了”——医院的信息化需求并未出现断崖式下滑,反而在“结构性升级”中蕴藏着巨大机遇。

《2023-2024年度中国医院信息化状况调查报告》的数据极具说服力。仅有19.7%的医院电子病历达到五级及以上(支持全流程闭环管理),绝大多数医院仍停留在基础数字化阶段,数智化转型缺口巨大;仅有37%的临床业务系统整合了AI辅助诊断模块,能集成多类医疗数据的三级医院仅占40.5%,二级医院比例更低;远程医疗开展率不足半数(三级医院41.33%、二级医院38.73%),线上线下数据共享率仅62.1%——这些都是亟待填补的“升级空白”。

资金端的信号更为明确。90.07%的医院均有年度信息化预算,其中三级医院的预算覆盖率高达96.97%;而且三级医院的投入力度不容小觑,36.79%的三级医院年均信息化投入超过1000万元,14.88%的投入在2000万至5000万区间。

更直接的证据来自近期的采购市场。仅以近日医疗信息化相关项目发布的采购需求来看,总额逾5.2亿(单个项目预算在十几万到上亿元不等)。项目类型包括区域医共体、中试基地建设、单体医院信息化建设等,其中10个项目的开标/采购时间均在2025年12月。

因此,结论显而易见。医疗信息化行业并未衰退,反而蕴藏着众多增量机遇。而当前,行业正经历一场“洗牌式升级”。

03

不破不立

新篇章下AI+生态是医疗信息化关键

2025年初,国家卫健委发布的《智慧医疗分级评价方法及标准(2025版)》征求意见函发布,若正式落地即将取代2018年版标准,为行业按下“升级快进键”,同时也为厂商划定了“生存红线”。

政策升维:AI、闭环、协同成为评估硬性门槛

新标准全面重构了评价逻辑,倒逼行业告别低水平竞争:

框架升级:从单一的电子病历系统,拓展为“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体;评级调整为1-8级(取消0级),门槛显著提升。

核心硬要求:

闭环管理:5级起需实现区域数据查询,7级实现数据利用,覆盖22个临床场景的实时监控。

区域协同:5级必须达到跨机构检验结果互认,7级支持诊疗信息双向共享。

AI标配:7-8级新增17项AI高阶要求(如辅助诊疗、病历生成等)。

数据否决:质量或应用率低于80%,相关条目直接得0分。

政策的“破”,正是行业的“立”。暴雷的头部企业纷纷迎来变局,背后是行业向“规范+高质量”转型的必然趋势。

头部变局:治理重构与生态整合并行

卫宁健康原实控人周炜涉刑后,创始人之一刘宁出任董事长,而周炜之子周成(1994年生)被提名为非独立董事,但“家族化治理”引发内控担忧。

思创医惠原董事长暴雷后一个月,其第一大股东路楠(中瑞思创创始人)曾尝试将公司的控制权变更为苍南县财政局,后被浙江省国资委驳回。目前,思创医惠董事长许益冉、总经理魏乃绪(实控人)均是去年底加入公司。

而华检医疗收购创业惠康,并非简单的 “抄底”,而是行业重构的信号 —— 医疗信息化正从 “野蛮生长” 向 “规范高质量发展” 转型,并购整合与生态协同成为破局关键。

交易完成后,华检医疗将持有创业慧康约12.64% 表决权,并通过提名董事会11席中的6席(含主席及法定代表)实现控制,创业慧康也将成为其附属公司并纳入合并报表。

华检看中的是创业慧康的稀缺核心价值,3亿份健康档案+1亿份电子病历的“数据燃料”、BsoftGPT与APTS早诊系统(早诊率提升42%)的AI先发优势、覆盖30多个省市7000多家医疗用户的渠道资源。

双方或将形成关键协同效应:

数据+算法:互补优化AI模型,升级现有产品。

渠道+市场:华检1700多家三级医院IVD网络与创业慧康用户资源交叉,推动闭环解决方案。

资本+产业:通过知识产权证券化,解决AI医疗“投入大、回报周期长”的痛点。

IDC预测,2023-2028年中国医疗软件系统市场年复合增长率达11.7%,2028年市场规模将达到357.5亿元,医疗大数据、AI等细分领域增速领先。

行业“旧时代”落幕,高质量增长新周期开启。破局核心早已明确,AI是技术引擎,生态是竞争壁垒,抓住这两大关键词,才能在行业变革中站稳脚跟。

大洗牌之后,留下的或许是那些真正能够穿越周期的强者。

发表评论

2025-11-22 03:27:25回复

2025-11-22 07:26:28回复

2025-11-22 03:24:32回复